Zwei Figuren, Hamm, der Herr, und Clov, sein Diener und Sklave, warten auf das Ende. Hamm ist an den Rollstuhl gefesselt, er kann nicht aufstehen und ist blind. Er ist auf Clov angewiesen, der noch sehen, sich aber nicht mehr setzen kann. Hamm pfeift und Clov kommt. Hamm ist auf das Kommen Clovs angewiesen, Clov auf das Pfeifen Hamms – gegenseitige Abhängigkeiten. Das Warten auf das Ende verkürzen sie sich mit Stegreifspielen.

Zu Hamm und Clov gesellen sich noch Nagg und Nell, die Eltern von Hamm, die in Mülltonnen vegetieren. Die Mutter stirbt irgendwann und Hamm sähe die Tonnen samt Inhalt am liebsten im Meer entsorgt. Hamm und Clov reden und reden, aber es gibt keinen Ausweg, keine Fluchtmöglichkeit. Was bleibt, ist nur noch das Spiel. Hamm und Clov spielen sich das Leben vor.

Ein Stück für vier Personen, die warten, auf das Ende warten. Endstation Warten? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Clov, der Diener, sagt nicht grundlos zu Beginn des Stücks: Es ist zu Ende, es geht zu Ende, es geht vielleicht zu Ende. Alles ein Spiel? Hamm, der Herr, nimmt jedenfalls den Ball auf: Ich bin dran. Jetzt spiele ich. Hamm und Clov, Herr und Diener, die wissen, dass sie aufeinander angewiesen sind, dass sie nur zusammen existieren – eine Art siamesische Zwillinge? Oder aber: widerspiegeln sie nur das gespaltene Ich des modernen Menschen? Dialektik?

Hamm sitzt blind im Rollstuhl, er kann nicht aufstehen und lebt auf Kosten Clovs, der sich nicht setzen kann, der Hamm bedient, der ihm gehorcht. Und: Clov möchte fort von ihm, stereotyp wiederholt er: Ich verlasse dich. Wird er es aber schaffen? Wenn ja, muss Hamm sterben, Clov ist der einzige, der ihm geblieben ist. Aber auch Clov kann ohne Hamm nicht leben, dessen Vorratskammer ermöglicht ihm das überleben. Und das ist der dramatische Knoten: Wenn Clov die Kraft aufbringt, Hamm zu verlassen, tötet er nicht nur diesen, sondern auch sich selbst. Endspiel. Ein Stück für vier Personen. Die beiden anderen Personen sind Nagg und Nell, die Eltern von Hamm, die bereits in Mülltonnen dahin vegetieren und sich in Erinnerung ergehen. Sie reden. Sie reden gegen sich, gegen einander, gegen die Einsamkeit, gegen den Tod.

Eine Familiengeschichte. Vor allem eine Vater-Sohn-Geschichte. Das erste Wort, das Hamm seinem Vater zuruft: Verfluchter Erzeuger! Hamm hasst seine Eltern, vor allem den Vater. Hass als stärkste Form der Liebe? Und sein Vater bleibt ihm nichts schuldig: Wen riefst du, als du noch klein warst und Angst hattest, in der Nacht? Deine Mutter? Nein. Mich. Wir liessen dich schreien. Dann stellten wir dich weit weg, um schlafen zu können. Und er flucht seinen Sohn: Ich hoffe, dass der Tag kommt, an dem du unbedingt nötig hast, dass ich dir zuhöre, und nötig hast, meine Stimme zu hören, irgendeine Stimme. Ja, ich hoffe, so lange zu leben, dass ich dich mich rufen höre, wie einst, als du noch klein warst und Angst hattest, in der Nacht, und als ich deine einzige Hoffnung war. Am Ende malt sich Hamm aus, was geschehen wird, wenn Clov ihn verlässt und er bestätigt Naggs Voraussage: Ich werde dann meinen Vater gerufen haben, und ich werde meinen . . . meinen Sohn gerufen haben. Seinen Sohn? Clov? Ja, vielleicht. Hamm «schreibt» an einem Roman, immer wieder spinnt er (s)eine Geschichte weiter. In dieser Geschichte bringt ein Vater sein Kind zu Hamm und es scheint, als handelte es sich bei diesem Kind um Clov. Hamm drückt es aus: Ohne mich . . . keinen Vater. Ohne Hamm . . . kein Heim.

Der blinde Hamm und sein Vater. Ödipus, der seinen Vater umbringt, sich blendet und daraufhin von seiner Tochter durchs Land geführt wird als ruheloser Wanderer. Hat ihnen Beckett einen letzten Unterschlupf besorgt?

Vielleicht kann er uns mit seinem Endspiel dazu animieren, uns in einer aus den Fugen geratenen, absurden Welt mit der Situation der menschlichen Existenz auseinander zu setzen. In einer absurden Welt, in der euphemistische Sprachlosigkeit mit Psychopharmaka gemeistert werden will. Die Frage nach den letzten Dingen wird gestellt, aber nicht beantwortet – also keine kirchlich-politisch-ideologische Angelegenheit! Dadurch wird der UnSinn eines Endspiels skeptisch und mystisch und schlussendlich wahr.

Hermann Anthamatten

Samuel Beckett, dem grossen irischen Schriftsteller, wird 1969 der Nobelpreis für Literatur zugetragen. Die Nobel Foundation lobt ihn für seine Dichtung, die bei Roman und Drama in neuen Formen daherkommt und auf eindrückliche Weise die Verlassenheit des modernen Menschen darzustellen vermag. An der Verleihung des Nobelpreises ist Beckett nicht zugegen – den öffentlichen Druck abwehrend . . .

Beckett wurde am Karfreitag des Jahres 1906 in gutbürgerliche Verhältnisse geboren. Seinen protestantischen Eltern liessen ihm eine fast puritanische Erziehung angedeihen. Später studierte er am Trinity College die Fächer Französisch und Italienisch. 1930 zog es ihn nach Paris, wo er auf James Joyce traf. Dort begann Beckett selber zu schreiben, Essays, Gedichte, Romane. Im 2. Weltkrieg unterstützte er ab 1941 zusammen mit seiner zukünftigen Frau die Resistance in Paris. Schliesslich mussten sie vor der Gestapo nach Südfrankreich fliehen. Nach dem Krieg zurück in Paris kam die grosse Schaffensphase von Beckett: Er begann auf Französisch zu schreiben, seine Romane «Molloy», «Malone stirbt» und «Der Namenlose» sowie die berühmten Theaterstücke «Warten auf Godot» und «Endspiel» entstanden. Später folgten noch Arbeiten für Radio, Film und Fernsehen, dann wiederum in Englisch. Am 22. Dezember 1989 stirbt Samuel Beckett in Paris.

Dialektfassung – Hermann Anthamatten

Personen und ihre Darsteller

Ham – Elmar Regotz

Clov – Margot Venetz

Nagg – Emil Walker

Nell – Silvia Sieber

Regie – Hermann Anthamatten

Regieassistenz – Gaby Stoffel

Produktionsleitung – Carmen Werner

Technischer Leiter – Arthur Huber

Bühnenbild – Diego Clausen, Arthur Huber, Franz Schwery

Kostüm – Carmen Werner, Atelier Bea

Beleuchtung – Beat Walker, Kurt Andreatta, Stefan Frey

Maske – Johannita Mutter, Hanni Derendinger, Elsbeth Ruppen

Bilder – Daniel Salzmann

Programmheft – S&Z Print

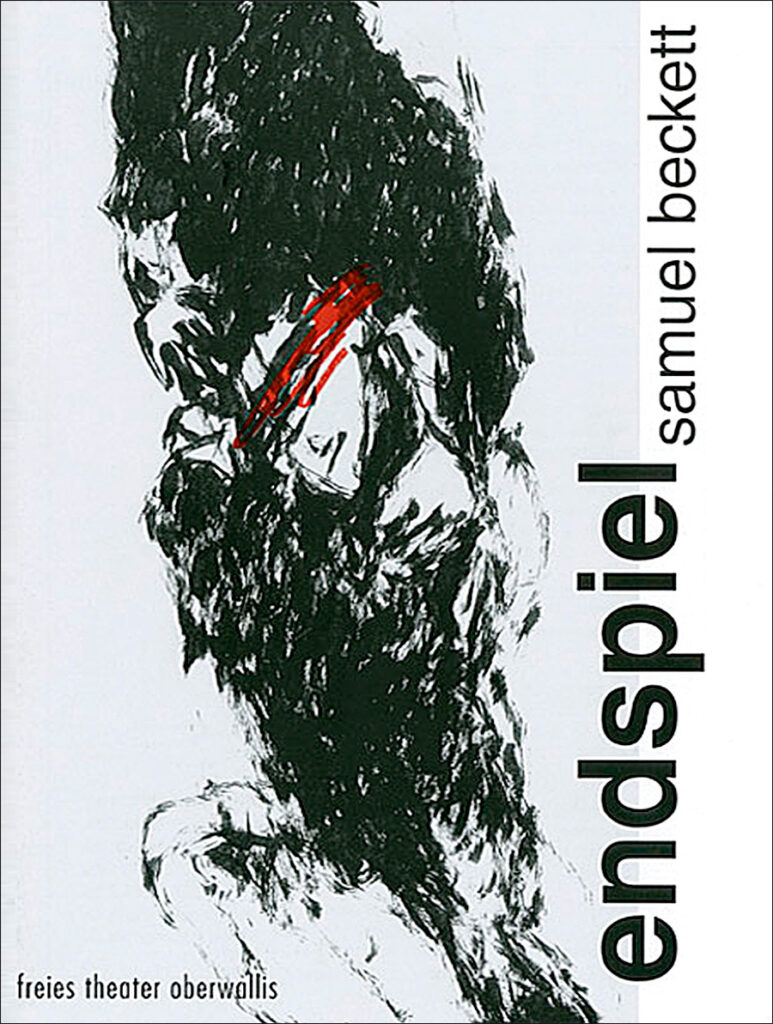

Plakatgestaltung – Büro dreipunkt

Photos – Thomas Andenmatten

PR – Hermann Anthamatten, Gaby Stoffel

Schaufenstergestaltung – Rafaela Bayard

«Endspiel», Leserbrief

Datum: 24. Mai 2002

Zeitung: Walliser Bote

Download

«Ich liebe die alten Fragen»

Datum: 21. Mai 2002

Zeitung: Walliser Bote

Download

«Endpiel»: Premiere

Datum: 17. Mai 2002

Zeitung: Walliser Bote

Download

ZAP-Ereignis 2002: Endspiel

Datum: 16. Mai 2002

Zeitung: Walliser Bote

Download

«Endspiel» liefert keine Antworten, stellt aber Fragen

Datum: 7. Mai 2002

Zeitung: Walliser Bote

Download

Reden gegen die Einsamkeit

Datum: 22. Mai 2002

Zeitung: RZ Oberwallis

Download

Cookie-Hinweis

Unsere Website verwendet Cookies. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.