In einem Zimmer sind drei Tote eingesperrt: Garcin, Ines und Estelle. Der Journalist Garcin hat seine Frau in den Tod getrieben und in der entscheidenden Lebenssituation versagt – ein Feigling. Die lesbische Ines hat eine junge Frau ihrem Ehemann entfremdet und so deren Ehe zerstört. Die junge Frau bringt sich und Ines um. Die mannstolle Estelle hat ihr Kind getötet und den Vater des Kindes in den Tod getrieben.

Diese drei Menschen sind nun dazu verdammt zusammen zu «leben». Nur gemeinsam könnten sie der Hölle entkommen, die ohne Bratroste auskommt. Aber sie quälen sich gegenseitig. Immer wieder ergibt sich die Situation zwei gegen eins. Die Hölle sind die anderen. Sie können sich nicht entkommen. Und wenn sich einmal die Tür wundersam öffnet, traut sich keiner der Drei rauszugehen, sie ziehen die bekannte Hölle vor. Und so bleibt ihnen nur eins: weiterspielen.

Am 15. April, Ostersonntag also, jährt sich bereits zum zehntenmal der Todestag Sartres. Wer kennt ihn nicht? Oder müsste man eher fragen: Wer kennt ihn (noch)? Sartre wurde am 21. Juni 1905 in Paris geboren. Da er als Zweijähriger seinen Vater verlor, wuchs er bei seinen Grosseltern auf. Über seine Kindheit schrieb er ein faszinierendes Buch, «Die Wörter» (les mots, 1964), in dem er mit manchmal grausamem Blick seine Kinderjahre beschreibt und analysiert. Mit neunzehn Jahren besuchte er die Pariser Eliteschule Ecole Normale Supérieure, die er als bester seines Jahrgangs beendete – vor Simone de Beauvoir. Nach dem Militärdienst unterrichtete er als Gymnasiallehrer Philosophie, um 1933/34 in Berlin die moderne deutsche Philosophie, insbesondere Husserl und Heidegger, zu studieren. 1938 erschien sein erstes Buch: «Der Ekel» (La Nausée). Bei Kriegsausbruch wurde er als Krankenpfleger eingezogen, geriet 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft, aus der er 1941 aus Gesundheitsgründen entlassen wurde, was es ihm erlaubte, sich der Résistance anzuschliessen. 1943 erschien sein erstes philosophisches Hauptwerk «Das Sein und das Nichts» (L’Etre t le Néant), im gleichen Jahr sein erstes Theaterstück «Die Fliegen» (les Mouches), in dem er zum Widerstand gegen die Deutschen aufrief, aber auch seine philosophischen Thesen dramatisch umsetzte: Sartre in der Doppelfunktion als Politiker und Philosoph, eine von ihm immer wieder eingenommene Stellung.

Seit 1945 wohnte er als freier Schriftsteller in Saint-Germain-des-Prés, in dem Quartier also, das bald einmal zur atheistischen Wallfahrtsstätte aller Existentialisten und Pseudo-Existentialisten werden sollte. Seine politisch-literarischen Kämpfe focht er in der 1945 gegründeten Zeitschrift «Les Temps Modernes», in der er auch seine Auseinandersetzung mit seinem ehemaligen Freund und späteren Gegner Albert Camus öffentlich austrug. Zu Beginn der sechziger Jahre entstand sein zweites philosophisches Hauptwerk «Die Kritik der dialektischen Vernunft» (Critique de la raison dialectique). 1964 wurde ihm der Nobelpreis verliehen, den er aber ablehnte. Ebenfalls in diesem Jahrzehnt begann Sartre mit der Niederschrift seiner monumentalen Flaubert-Biographie («L’Idiot de la famille»). In den siebziger Jahren wurde Sartre von den Strukturalisten und den konservativen «Neuen Philosophen» aus den Schlagzeilen verdrängt, in die er – schon fast blind – 1974 nochmals geriet, als er Andreas Baader von der RAF in Stuttgart-Stammheim besuchte. Sartre starb am 15. April 1980 und die Bevölkerung von Paris bereitete ihm einen grossen Abschieds-Bahnhof. Für Michael Schwarze «war es einzigartig, wie hier ein Land einen Mann geehrt hatte, dessen Sache das Anpassen nie gewesen war.»

Wichtige Theaterstücke: «Die Fliegen» (Les Mouches), «Geschlossene Gesellschaft» (Huis Clos), «Tote ohne Begräbnis» (Morts sans sépulture), «Die ehrbare Dirne» (La Putain respectueuse), «Die schmutzigen Hände» (Les Mains sales), «Der Teufel und der liebe Gott» (Le Diable et le bon Dieu), «Die Eingeschlossenen» (Les Séquestrés d’Altona)

Kellner – Karl Schmidhalter

Garcin – Elmar Regotz

Ines – Margot Venetz Schmidhalter

Estelle – Christina Karlen

Bühne – Hans Fux

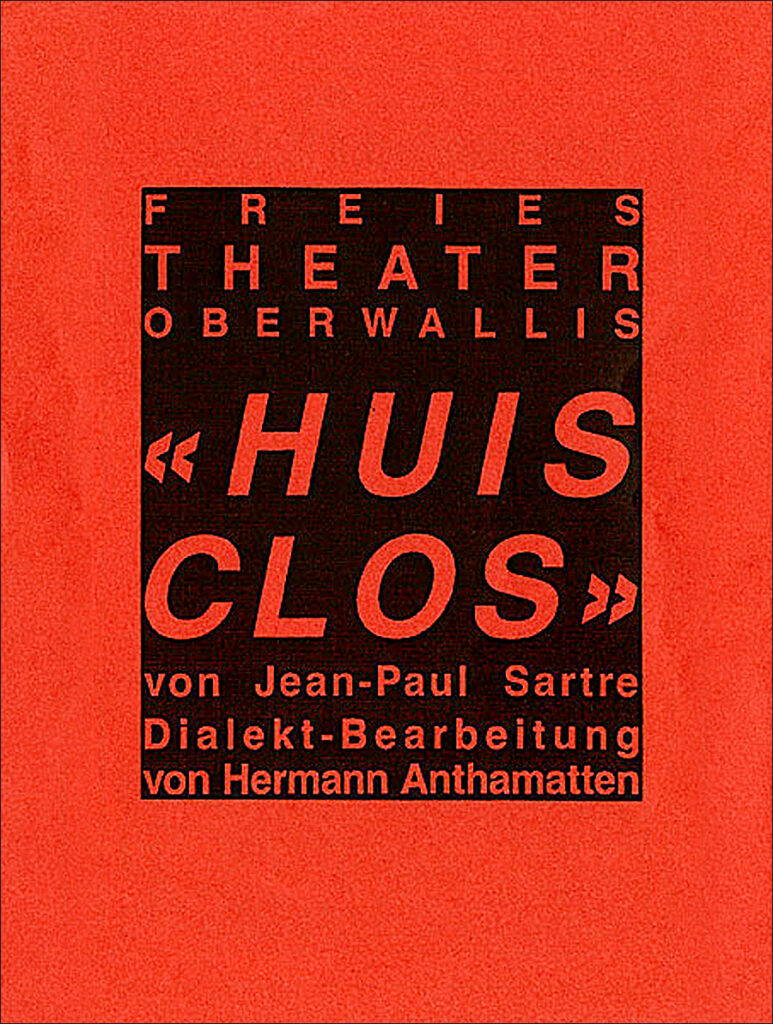

Plakat – Daniel Salzmann

Licht – Karl Schmidhalter

Regieassistenz – Judith Venetz

Regie – Hermann Anthamatten

Cookie-Hinweis

Unsere Website verwendet Cookies. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.