Der Teufel flieht vor dem grossen Reinemachen in der Hölle auf die Erde. Mitten im Sommer wird er steifgefroren von Naturhistorikern untersucht, die ihn wegen seiner Hässlichkeit für eine Schriftstellerin halten. Der Teufel macht sich nun als Generalsupperintendant daran, die Hochzeit der reizenden Liddy zu hintertreiben, und er schafft es, dass schlussendlich der hässlichste der Freier sie kriegt. Nur der versoffene Schulmeister erkennt im Teufel den Teufel und will ihn in einem Vogelkäfig fangen. Nach einer Sauforgie, in der der Schulmeister alle unter den Tisch trinkt, auch den tumben Dichter Rattengift, gelingt es jenem den Teufel mit dem unzüchtigen Duft der Werke Casanovas in den Käfig zu locken. Die bildhübsche Teufelsgrossmutter holt ihren Enkel aber wieder ab. Die Hölle ist wieder sauber.

Am Ende fallen die Schauspieler aus ihren Rollen und der Schulmeister schimpft auf den unfähigen Dichter Grabbe, der auf alle Schriftsteller schimpfe und selber nichts tauge, diese «zwergigte Krabbe». Zum Schluss tritt Grabbe selber mit einer Laterne auf.

Man liest das Stück, versteht beim ersten Lesen im Detail fast alles, im Ganzen aber nichts. Und dann natürlich die Frage: Wo bleibt denn die tiefere Bedeutung? Schliesslich und endlich haben wir doch ein Anrecht auf Sinnzusammenhänge und und und. Was aber, wenn eben diese tiefere Bedeutung fehlte, wenn es keine poetischen und metaphysischen Wahrheiten mehr gäbe? Wenn nur noch die tiefere Bedeutungslosigkeit bleibt?

Eine Handlung im herkömmlichen Sinne fehlt, die Figuren können sich an keine leitende Idee halten – vielleicht mit Ausnahme der Ehe- und Liebesgeschichte. Typisch hierfür die Figur des Teufels: Ihr käme die Rolle des Intriganten zu, doch auch hier: klägliches Scheitern. Grabbes Teufel ist kein Mephisto mehr, ist nicht «Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft». Dem Teufel steht hier kein Gott mehr gegenüber, und so kann auch nur noch alles ad absurdum geführt werden. Jenseits der Komödie existiert nichts mehr. In dieser «Welt als Lustspiel» kann es auch keine Widersprüche mehr geben. Die Figuren können und dürfen im Rahmen des Spiels alles, sie können sich nicht und nichts verletzen. So wird in den Dialogen auch nicht mehr gesagt, was zu den Figuren passen würde, sondern nur was der Lustspielzusammenhang von ihnen erfordert. Es gibt nur noch Rollen.

Nicht mal die Satire bleicht schlussendlich bestehen: Grabbe hebt den moralischen Fixpunkt der satirischen Literaturkritik auf, indem er sich und das Stück ausdrücklich miteinbezieht. Die Illusion der Wirklichkeit wird blossgelegt, und es bleibt nur noch der Wahn und die Täuschung als Pointe des menschlichen Daseins.

Hermann Anthamatten

Die Anekdote als Biographie: Grabbe sitzt in einem Café, etwas abseits, und muss die selbstherrliche Kritik eines Lehrers an den Schauspielern einer Shakespeare-Aufführung mitanhören. Wie der eingebildete Schöngeist dann noch zu einer allgemeingültigen Kulturkritik anhebt, wird es Grabbe zu bunt, und er «kauft» sich den Einfaltspinsel und kanzelt ihn ab. Diese Szene ist bezeichnend für Grabbe: Seine Herkunft aus dem mittleren, aber ungeistigen Bürgertum – sein Vater war Gefängnisdirektor – führte zu einem gespannten Verhältnis zu den gebildeten, tonangebenden Bürgern. Schon früh entlud sich bei Grabbe die Erbitterung über die starre Hierarchie in scheinbar exzentrischen Handlungen, deren einziger Sinn in der Provokation lag. Grabbe studierte Jura, wurde als Militärgerichtsoffizier staatlich angestellt, doch er blieb ein Aussenseiter. Mit Spott begegnete er der Gesellschaft der Angepassten, Unterwürfigen und verlogenen Idealisten. Grabbe antwortete auf die verhasste Gesellschaft und seine verhasste Tätigkeit mit einem parodistischen Lebensplan. Mit seinen Orgien und Zügellosigkeiten, mit seinem Alkoholismus kämpfte er gegen die bürgerliche Erstarrung, sein Leben ist Biographie einer Rolle, der Rolle eines Hofnarren in der Bürgerswelt. Natürlich musste er scheitern, denn die Reaktion ist allemal zählebiger als der Fortschritt. Eine Existenz, die sich so konsequent gegen die Gesellschaft stellte, musste früher oder später diese selbstgewählte kritische Distanzierung als Mangel an Geborgenheit erleben. So blieb nur der Versuch eines Rückzugs ins Private. Aber es war ein vergeblicher Kampf.

Die Gesellschaft schien keinen Trost, keine Zuflucht für ihn bereitzuhalten. Er musste für sein als Satire gelebtes Dasein mit dem Preise des Ungeliebtseins bezahlen. Nach langem Liebeswerben um die zehn Jahre ältere Luise, die ganz und gar dem Bürgertum angehörte, kam es schliesslich 1833 doch noch zur Eheschliessung. Doch die Ehe entwickelte sich bald einmal zu einem traurigen Desaster. Für den unverstandenen Bürgerkritiker und den ungeliebten Ehemann zeichnete sich je länger je mehr der Weg in die Katastrophe ab: Er wurde depressiv und seine Kunst kam fast vollständig zum Erliegen. Seine Frau und er trennten sich, und am 12. September 1836 starb Grabbe in Gegenwart seiner Mutter, der einzigen Frau, bei der er so etwas wie Geborgenheit gefunden hatte. Karl Gutzkow schrieb zwei Jahre nach Grabbes Tod: «Grabbe ging an seiner Stellung unter, an der Unfähigkeit, seinen Dichtergeist mit dem bürgerlichen Leben auszugleichen.»

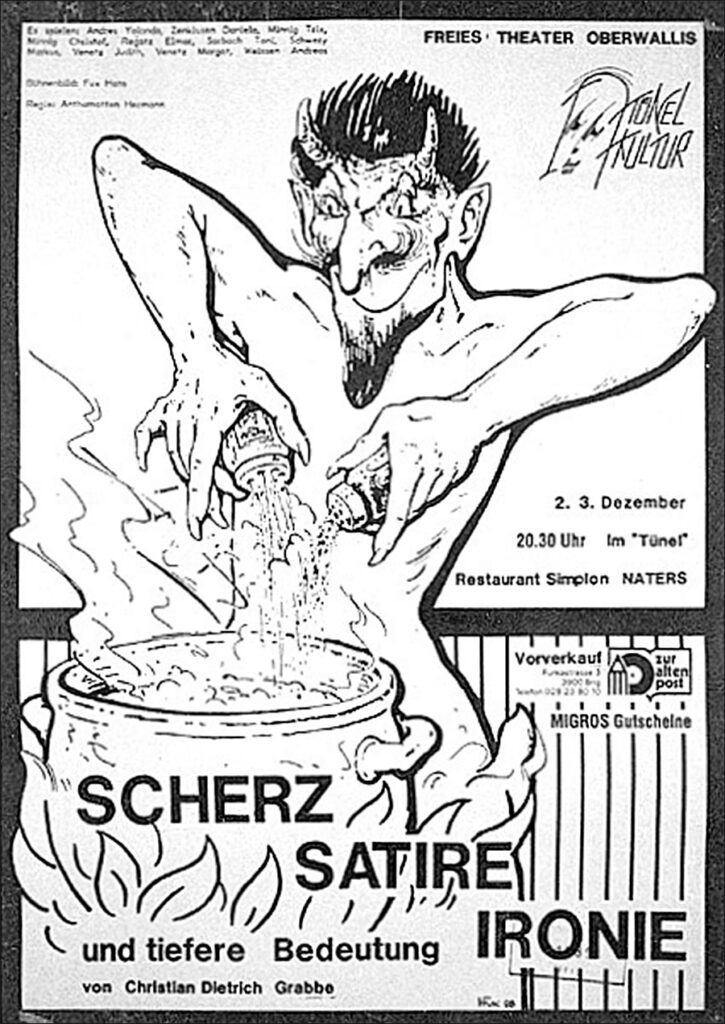

Wichtige Werke von Grabbe: Herzog Theodor von Gothland; Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung; Don Juan und Faust; Napoleon oder die hundert Tage; Hannibal, Die Hermannsschlacht

Personen und ihre Darsteller

Der Baron – Schwery Markus

Liddy, seine Nichte – Andres Yolanda

Herr von Wernthal – Minnig Christof

Freiherr von Mordax – Sarbach Toni

Herr Mollfells – Weissen Andreas

Rattengift, ein Dichter – Venetz Judith

Der Schulmeister – Regotz Elmar

Tobies, ein Bauer – Schwery Markus

Gottliebchen, sein Sohn – Minnig Trix

Gretchen – Minnig Trix

Konrad, der Schmied – Sarbach Toni

Drei Naturhistoriker – Minnig Trix, Sarbach Toni, Zenklusen Daniela

Der Teufel – Venetz Margot

Seine Grossmutter – Minnig Trix

Bediente – Zenklusen Daniela

Bühnenpersonal – Andres Yolanda, Fux Hans, Minnig Christoph, Minnig Trix, Regotz Elmar, Sarbach Toni, Schwery Markus, Venetz Judith, Venetz Margot, Weissen Andreas und Zenklusen Daniela

Musik – Zeiter Edgar

Maskenbildnerin – Heldner Rafaela

Souffleuse – Strobel Alexandra

Beleuchtung – Andres Willy

Bühnenbild – Fux Hans

Regie – Anthamatten Hermann

Zwiespältiges Gefühl, Leserbrief

Datum: 1988

Zeitung: Walliser Bote

Download

Cookie-Hinweis

Unsere Website verwendet Cookies. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.